Key Facts

- SMART steht als Abkürzung für Kriterien, welche in einer SMART-Methode bei der Überprüfung der Ziele gegeben sein müssen. Sie müssen Spezifisch (S), Messbar (M), Attraktiv (A), Realistisch (R) und Terminiert (T) sein.

- Durch die SMART-Regel bzw. SMART-Methode sollen Ziele für Beschäftigte in Unternehmen, Organisationen oder Behörden möglichst klar und konkret formuliert werden. Überprüfen lässt sich dies dann anhand der entsprechenden Messwerte.

- Das SMART-Modell kann privat wie gewerblich eingesetzt werden. Für SMART-Ziele sind passende Beispiele bei Unternehmen das Kunden- oder das Qualitätsmanagement.

SMART-Ziele: Definition & Bedeutung

Inhalt

Für die SMART-Methode gibt es unterschiedliche Bezeichnungen, mitunter ist Sie auch als SMART-Regel oder SMART-Formel bekannt. Einen Unterschied macht die Bezeichnung für die SMART-Methode und Ihre Definition aber nicht. Doch was besagt die SMART-Methode genau?

Als SMART-Ziele-Erfinder gilt der ehemalige Direktor für Unternehmensplanung der Washingtoner Water Power Company, George T. Doran, durch den das Prinzip 1980 bekannt wurde. Bereits 1960 wurden psychologische Untersuchungen unternommen, auf denen die SMART-Ziele basieren.

Sich Ziele nach der SMART-Methode zu setzen, bedeutet, dass Sie sowohl privat als auch gewerblich Ziele klar und konkret formulieren und daraus entsprechende Vorteile ziehen können. Aber was sind SMART-Ziele eigentlich?

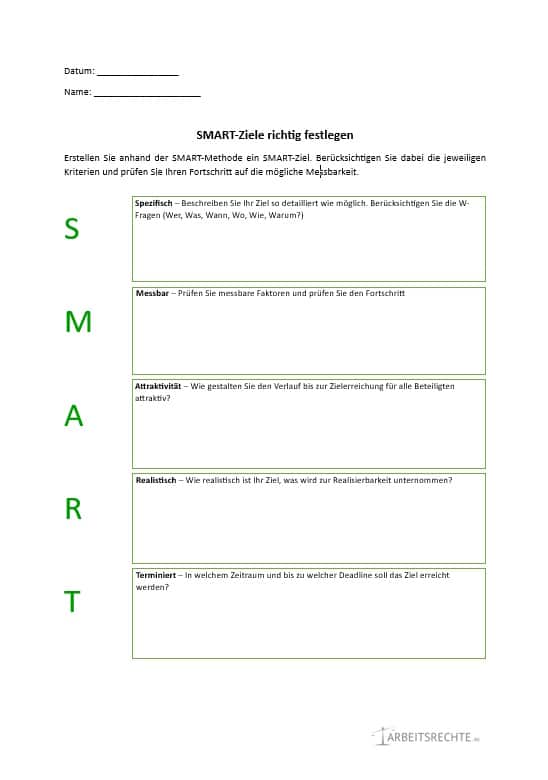

Häufig werden SMART-Ziele im Qualitätsmanagement angewendet und müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. SMART steht dabei für die fünf Kriterien, die diese Ziele bei der Prüfung erfüllen müssen. Um möglichst spezifisch zu formulieren, gilt es z. B. die bekannten W-Fragen zu beantworten. Unsere Grafik soll dies für Sie veranschaulichen:

- Spezifisch → Klare und verständliche Formulierung. (W-Fragen: Wer, was, wo, wann, wie, warum?)

- Messbar → Je nach Ziel sind quantitative (z. B. Zahlen) oder qualitative Faktoren (z. B. Produktivität) entscheidend.

- Attraktiv → Positive Formulierung der Ziele, klar erkennbarer Nutzen.

- Realistisch → Zielen dürfen ambitioniert sein, sollten aber realistisch erreichbar sein.

- Terminiert → Zeitpunkt, um erfassen zu können, ob der Ist-Zustand dem Soll-Zustand (bis hierhin) entspricht.

Diese Formel soll dabei helfen, Ziele so präzise wie möglich formulieren zu können. Somit bleibt wenig Interpretationsspielraum und Soll- und Ist-Zustände können leicht miteinander verglichen werden. Entsprechende Konsequenzen können schnell und konkret gezogen werden. Die Bedeutung der SMART-Ziele ist also insbesondere für Unternehmen oder bei politischen Entscheidungen nicht zu unterschätzen.

Anwendungsbereiche der SMART-Regel: Beispiele zur Veranschaulichung

Die SMART-Methode kann sowohl auf privater als auch auf gewerblicher Ebene angewendet werden. Sie werden den Begriff sehr wahrscheinlich häufiger in Verbindung mit gewerblichen Unternehmenszielen lesen oder hören. Daher werden für SMART-Ziele die Beispiele häufig auf Arbeit o. Ä. ausgelegt.

Doch auch privat können Sie mittels der SMART-Methode Ziele setzen, wie z. B., dass Sie bis zum Ende des Monats mit den Renovierungsarbeiten Ihrer Wohnung bis zu einem bestimmten Punkt vorangeschritten sind.

Da dieses Beispiel sehr vage ist und auch nicht im Detail erklärt, wie Sie SMART-Ziele richtig formulieren, sollen konkrete Beispiele dabei helfen, wie Sie richtig vorgehen. Außerdem zeigen wir Ihnen, welches Vorgehen nicht der SMART-Regel entspricht.

Wir nutzen für die Erklärung der SMART-Ziele Beispiele, die auf Unternehmen fokussiert sind. Dennoch sollten Ihnen die Erläuterungen zeigen, wie die SMART-Methode grundsätzlich funktioniert und auch privat angewendet werden kann.

Beispiel 1: Produktivitätsrate erhöhen

Sie möchten innerhalb Ihres Unternehmens die Produktivitätsrate für ein bestimmtes Produkt erhöhen. Hierfür formulieren Sie folgendes Ziel, das wir anschließend anhand der einzelnen SMART-Kriterien prüfen werden:

Die Produktivitätsrate von Abteilung A soll beginnend ab der kommenden Woche durch das Aufteilen in spezialisierte Arbeitsteams innerhalb eines Jahres um zehn Prozent gesteigert werden.

- Spezifisch: Das Ziel ist klar und es wird beschrieben, wer bzw. welcher Bereich die Produktivität steigern soll.

- Messbar: Die aktuelle Produktivität kann gemessen werden und stellt somit einen qualitativen Faktor dar.

- Attraktiv: Für das Unternehmen ist eine gesteigerte Produktivitätsrate natürlich durch erwartbar erhöhten Umsatz attraktiv. Mitarbeitern wird dafür der Ansatz entgegengebracht, dass sie sich auf Ihre Stärken fokussieren können.

- Realistisch: Durch den Ansatz, dass sich Mitarbeiter auf ihren jeweiligen Fachbereich fokussieren können, ist eine Produktivitätssteigerung um zehn Prozent innerhalb eines Jahres zumindest nicht unrealistisch.

- Terminiert: Es wird ein klarer Zeitraum inkl. Startzeitpunkt benannt und mit Herausgabe der SMART-Ziele ist auch terminiert, bis wann sie erreicht werden sollten.

In diesem Fall funktioniert die SMART-Methode, da alle Kriterien erfüllt sind bzw. wenigstens realistisch erfüllbar sein könnten. Wir wollen Ihnen aber noch ein weiteres Beispiel geben, das Ihnen zeigt, wann ein Ziel nicht konkret genug formuliert ist.

Beispiel 2: Mitarbeiterzufriedenheit steigern

Sie möchten, dass die Zufriedenheit der Mitarbeiter steigt. Dazu formulieren Sie folgendes Ziel:

Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter soll gesteigert werden.

- Spezifisch: Das Ziel ist zwar eindeutig gewählt, allerdings bleiben einige W-Fragen unbeantwortet.

- Messbar: Es wird nicht formuliert, wie die Zufriedenheit gesteigert werden soll. Ein qualitativer Faktor wäre ggf. die bisherige Zufriedenheit oder Unzufriedenheit der Mitarbeiter. Diese ist theoretisch messbar.

- Attraktiv: Eine höhere Zufriedenheit unter Mitarbeitern ist natürlich attraktiv. Allerdings fehlen Ansätze zur Umsetzung.

- Realistisch: Die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit wird allgemein als eher unrealistisch eingestuft, weil entsprechende Ansätze fehlen.

- Terminiert: Es gibt keinen Zeitpunkt, bis wann die Zufriedenheit der Mitarbeiter erfolgreich erhöht werden soll und auch nicht, ab wann eine mögliche Maßnahme gestartet werden soll.

Auch wenn dieses Beispiel sehr eindeutig gewählt wurde, soll es Ihnen zeigen: Auch leichte Anpassungen, z. B. bis wann das Ziel erreicht werden soll, hätten hier nicht ausgereicht. SMART-Ziele müssen entsprechend durchdacht werden, damit wirklich alle Kriterien erfüllt sind.

Vorteile der SMART-Methode – und mögliche Nachteile

Die SMART-Methode bringt sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen einige Vorteile mit sich. Nichtsdestotrotz stehen dem natürlich auch Nachteile gegenüber. Wie diese zu gewichten sind, hängt natürlich von Ihrem jeweiligen Einzelfall ab.

Im Regelfall überwiegen für SMART-Ziele die Vorteile gegenüber den Nachteilen deutlich. Wir wollen Ihnen aber einen entsprechenden Überblick samt Gegenüberstellung geben, durch die Sie selbst entscheiden können, ob die SMART-Methode Sie durch Ihre Vorteile überzeugen kann oder die Nachteile für Ihre Anliegen zu stark wiegen.

In erster Linie ist die SMART-Methode vor allem dafür bekannt, besonders praktisch vorgehen zu können. Die präzisen Formulierungen ermöglichen gezielte Maßnahmen. Umgekehrt stehen SMART-Ziele in der Kritik, weil Maßnahmen durch die sehr klaren Vorgaben wenig Flexibilität zulassen.

In der folgenden Tabelle geben wir Ihnen einen zusammenfassenden Überblick über alle Vor- und Nachteile der SMART-Regel:

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Praktisch Präzise Formulierung, klare Maßnahmevorgaben | Unflexibel Die Flexibilität wird durch die klaren Vorgaben eingeschränkt |

| Transparenz SMART-Ziele sind vielseitig einsetzbar und legen zudem Prioritäten fest | Einseitigkeit Die Prioritätenvergabe birgt das Risiko, bessere Möglichkeiten zu übersehen |

| Schnelle Ergebnisse Durch das klar definierte Ziel und die schnell ergreifbaren Maßnahmen können auch schnell Ergebnisse erreicht werden. | Ineffizienz Externe Faktoren werden ignoriert, Ergebnis bringt am Ende möglicherweise nicht den gewünschten Erfolg. |

| Motivation Durch das Kriterium der Attraktivität werden die Ziele meistens motivierend formuliert. | Ausschließlich rational SMART-Ziele setzen ausschließlich Rationalität voraus, was beim menschlichen Handeln nicht immer möglich ist. |

| Vorhersagbarkeit Es ist klar definiert, was erreicht werden soll und wie es erreicht werden soll. | Vorhersagbarkeit Konkurrenz kann das eigene Handeln einfacher voraussehen. |

| Produktivität Die klaren Ziele sorgen auch für gezieltes und produktives Arbeiten. | Vereinfachung der Ziele Langfristig kann die SMART-Methode dafür sorgen, dass Sie dazu neigen, Ziele zu vereinfachen. |

| Leistungsmessbarkeit Der Fortschritt kann durch die Messbarkeit genau erkannt werden. | |

| Vermeidung von Prokrastination Durch die Frist zur Zielerreichung legen Sie im Normalfall so schnell wie möglich los. | |

| Zeitersparnis Durch die Bewertung von Relevanz und Realismus können unrealistische Ziele gestrichen und Zeit gespart werden. |

SMART-Methode: Die Alternative

Wie Sie sehen können, ist die Liste der Vorteile, wenn Sie die SMART-Regel für Ihre Ziele anwenden, länger als die der Nachteile. Zusammengefasst ersparen Sie sich Zeit, Mühe und Stress und kommen schneller an Ihr Ziel. Das garantiert aber nicht, dass Sie am Ende auch das gewünschte Ergebnis erlangen.

Sollten Sie allerdings nicht Ihre Ziele nach der SMART-Regel setzen wollen, gibt es die PURE-Methode als Alternative. Auch hier stehen die Buchstaben für die Kriterien der Zielsetzung. Die Ziele sollen positiv formuliert (P), verständlich (U, im Englischen „understood“), realistisch (R) und ethisch korrekt (E) formuliert sein.

Die Vorgehensweise ist hier vergleichbar mit der SMART-Methode. Sie setzen sich ein Ziel und prüfen dieses anschließend darauf, ob die einzelnen Kriterien erfüllt sind.

SMART-Ziele: Unser Arbeitsblatt als Muster

Für den Fall, dass Sie die SMART-Methode überzeugt hat, bieten wir Ihnen ein Muster an, das Ihnen bei der Prüfung Ihrer Ziele helfen soll. Mit dem Dokument können Sie das gesetzte Ziel selbstständig auf seine jeweiligen Kategorien überprüfen.

Das Muster, um die SMART-Kriterien für Ihre Ziele zu überprüfen, können Sie sich sowohl als Word- als auch als PDF-Datei herunterladen. Sie finden das Arbeitsblatt nachfolgend hier:

Laden Sie hier kostenlos das Muster für ein Arbeitsblatt für SMART-Ziele herunter!

Sie können das Blatt als Übung oder als Vorlage für eigene Zielsetzungen benutzen.

Muster für ein Arbeitsblatt für SMART-Ziele(.doc)

Muster für ein Arbeitsblatt für SMART-Ziele(.pdf)

FAQ: Die SMART-Methode

Für SMART-Ziele können Beispiele die Verbesserung der Qualität oder der Produktivität sein. Weiteres erfahren Sie hier.

Die SMART-Methode richtet sich nach fünf Kriterien. Entsprechende Ziele, die z. B. die Personalentwicklung betreffen, werden darauf geprüft, ob sie sämtliche Kriterien erfüllen.

Konkrete Beispiele, wie Sie Ziele nach der SMART-Methode formulieren und wie es nicht geht, haben wir in diesem Abschnitt für Sie.

Kommentar hinterlassen